„Meister des Orléans Triptychons“: Weltgerichts-Triptchon aus Limoges (um 1500)

Limoges in der historischen Region Limousin war im Hochmittelalter das europäische Zentrum der Emaille-Herstellung und Bearbeitung. Vor allem sakrale Kunstwerke für den liturgischen Gebrauch gingen von hier aus in die übrigen französischen Regionen, nach England und vor allem in die deutschsprachigen Länder, selbst in Russland sind Exporte aus Limoges nachgewiesen. Das heißt: Die in Limoges angefertigten Bilder beeinflussten die gesamte Ikonographie der Westkirche, die in Liomges produzierten Werke wurden anderswo kopiert und weiterentwickelt. Daher kann auch für die Entwicklung der Darstellung des Himmlischen Jerusalem die Tradition von Limoges nicht unterschätzt werden.

Nur ein Bruchteil der Patenen, Ziborien, Monstranzen etc. hat die Jahrhunderte überdauert. Ein Weltgerichts-Triptchon hat seine neue Heimat in New York gefunden, im dortigen Metropolitan Museum of Art (Inventarnummer 1975.1.1225). Dieses zeigt zwar noch einen mittelalterlichen Bildaufbau und kopiert ältere Vorlagen, ist aber selbst erst im späten Mittelalter entstanden, um 1500. Beteiligt war ein in der Fachwelt als „Meister des Orléans Triptychons“ bekannter Kunsthandwerker. Es ist für einen Altar eine relativ kleine Arbeit (Mittelteil 25 x 22 Zentimeter, Seitenflügel 25 x 10 Zentimeter). Ein solcher Miniaturaltar war nicht in einer Kirche aufgestellt, sondern diente häuslicher Andacht; Größe und Funktion können ein Grund dafür gewesen sein, dass das Kunstwerk heute in den USA zu finden ist.

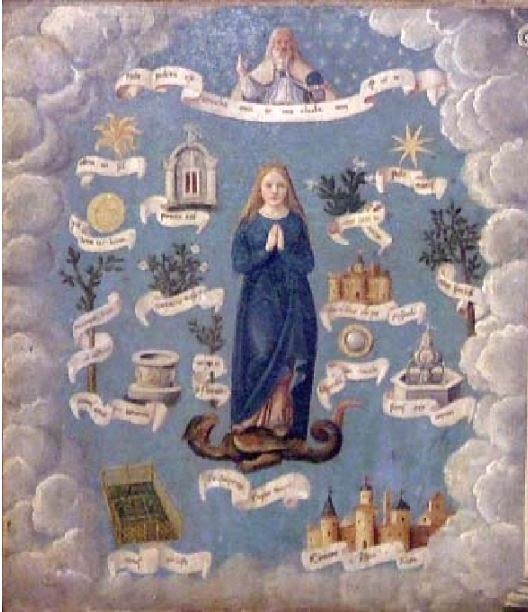

Die bemalte Emaille auf Kupfer, teilweise vergoldet, verteilt das Thema auf drei Tafeln: Im Mittelteil erscheint oben Christus, unten ereignet sich die Auferstehung. Links haben wir das Himmlische Jerusalem, rechts die Verdammnis. Auf allen Teilen finden sich nackte oder halbnackte Menschen, die anhand ihrer Kopfbedeckung als Vertreter des geistlichen oder weltlichen Standes identifiziert werden können. Die Botschaft war: Alle sind zum Gericht gerufen, Päpste oder Könige kann man im Himmel wie in der Hölle finden, gleichsam Bauern oder Standeslose.

Wie die anderen Tafeln beeindruckt auch die linke Seite durch ihre Leuchtkraft, was bereits den Eindruck kostbarer Steine erweckt. Jerusalem ist dreigeteilt. In der unteren Zone erscheinen die Geretteten, einer davon wird energisch von Petrus herangezogen. Der kunstvoll ornamentierte Torbogen im Hintergrund zeigt keine Gotik mehr, sondern bereits Einflüsse der Frührenaissance. Filigrane Verästelungen waren nicht mehr gefragt, sondern wuchtige geometrische Grundformen, womit man wieder an die Romanik anknüpfte. In der mittleren Zone musizieren Engel auf drei Arkaden verteilt. Eine Kostbarkeit sind die gedrechselten Säulen in Türkis, denen im Kapitell grüne, rote und blaue Emaillesteine eingesetzt wurden. Die obere Zone setzt das Motiv der englischen Musik fort, hier musizieren Engel am Thron Gottes. Der linke obere Teil dieser Emaille ging verloren und wurde nur notdürftig mit einer blauen Scheibe retuschiert. Auch unten findet man übrigens drei singende Engel, so dass das verbindende Element dieser drei Etagen die Himmelsmusik ist.

Philippe Verdier: An enamelled triptych by the Master of the Orléans Triptych, in: Bulletin. Art Association of Indianapolis, 44, 1957, S. 42-46.

L‘ art de l’émail à Limoges, Limoges 2005.

Ralf Schürer: Kirchengerät für Europa. Email aus Limoges, in: Mittelalter. Kunst und Kultur von der Spätantike bis zum 15. Jahrhundert, Mainz 2007 S. 174-183.