Wilhelm Keudel (1913-1974): Glasfenster von St. Maria in Harburg-Hamburg (1963)

Wilhelm Keudel (1913-1974) gehört heute zu den weniger bekannten Künstlern der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er bediente ein breites künstlerische Spektrum, gestaltete Brunnen, betrieb künstlerische Photographie oder wurde bei Farbberatungen hinzugezogen. Die sakrale Glaskunst für römisch-katholische Kirchen, vornehmlich im Neubau, war sein Hauptarbeitsgebiet. Keudel stammt ursprünglich aus Magdeburg, verbrachte aber die meiste Lebenszeit in Salzgitter. Einige seiner Werke gingen in Kirchen verloren, die inzwischen profaniert und einem anderen Zweck zugeführt wurden; einige seiner Werke kann man noch heute in überwiegend norddeutschen Kirchen finden, etwa in St. Petrus in Hamburg-Finkenwerder, St. Ansgar in Hamburg-Niendorf oder Heilig Geist in Großhansdorf. Es ist ein Verdienst des Photographen Jan Petersen, seine Arbeiten einem größeren Publikum bekannt gemacht zu haben.

Einer der wichtigsten und umfangreichen Aufträge Keudels war die Verglasung der römisch-katholischen Kirche St. Maria in der Altstadt von Hamburg-Harburg. 1969 konnte der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche abgeschlossen werden, heute ist es die älteste Kirche von Harburg. Das Innere wurde inzwischen mehrfach geändert, geblieben sind die Glasfenster, die bereits 1963 eingesetzt werden konnten.

Das Himmlische Jerusalem ist auf der Verglasung mehrfach thematisiert worden. Bei den großen Rundbogenfenstern im Kirchenschiff wurden die Symbole Mariens ausgewählt, sicher aus Anlass des Namens der Kirche. Keudel hat sie in eine farbige, mit starkem Gelbanteil gestaltete Glasfläche eingearbeitet. Sie sind in dem Gewirr expressiver Zacken, sich kreuzender und überschneidender Glasscheiben nicht sofort sichtbar, was auch so vorgesehen war: Die göttliche Präsenz sollte sich im Kirchenschiff erst langsam offenbaren. Eines der letzten Symbole vorne am Altar (rechte Seite) ist die Himmelspforte oben, zusammen mit dem Stella Maris, dem Marienstern unten. Wie alle Symbole sind sie aus überwiegend gelben und weißen Scheiben zusammengefügt, die um das Symbol herum ein unförmiges Rechteck bilden.

Die Interpretation oder Zuschreibung wird etwas erschwert durch die Fensterreihe der gegenüber liegenden rechten Seite. Dort ist ein ähnlich gestaltetes Objekt zu sehen, auch hier ist eine Pforte dargestellt: Möglicherweise haben wir hier das goldene Haus vor uns, möglicherweise aber auch die geschlossene Pforte (Porta Clausa).

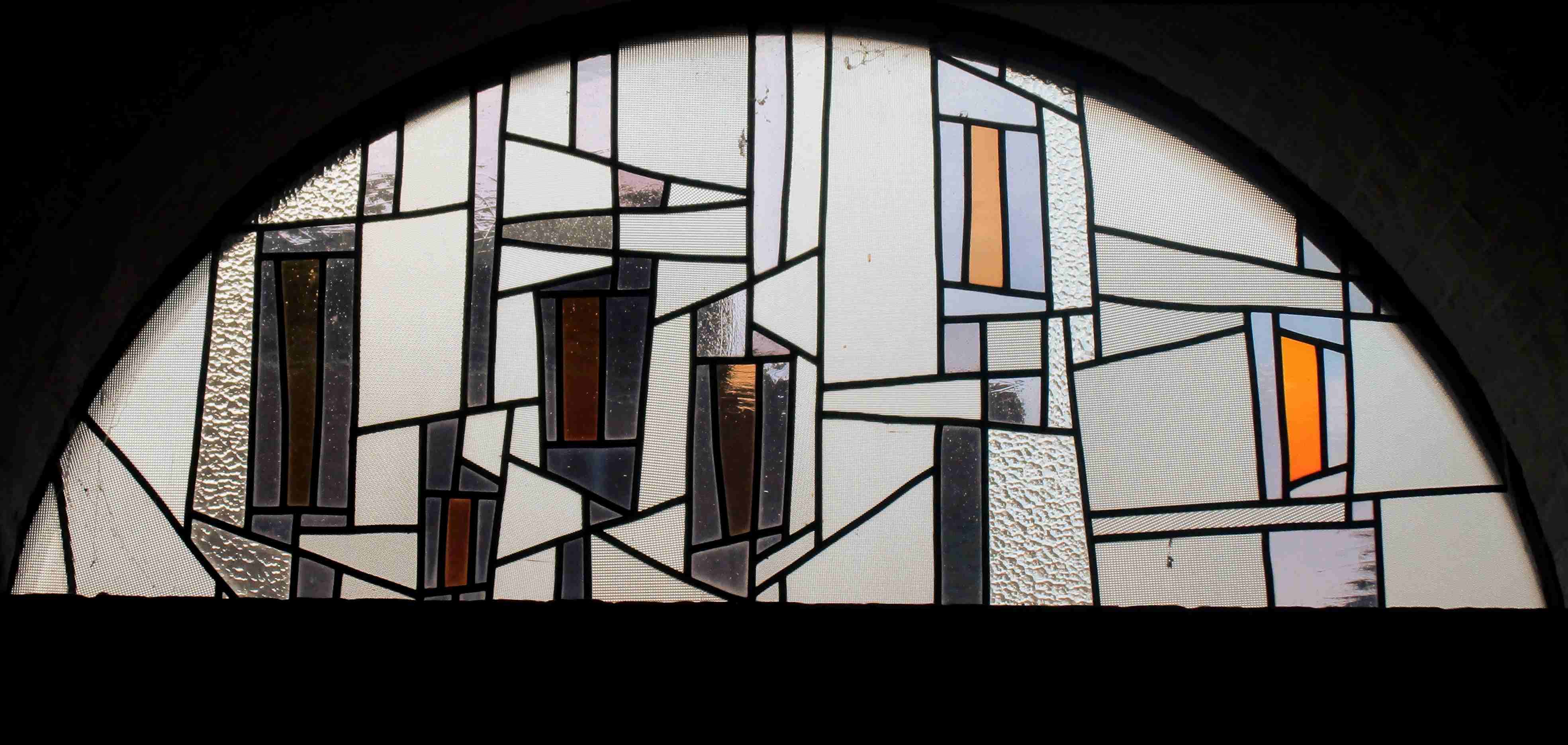

Etwas einfacher zu deuten ist die Gestaltung der Halbkreisfenster über den Eingangsportalen auf der Innenseite des Kirchenschiffs an der Nord- und Südseite. Die Oberflächenstruktur ist ähnlich wie bei den großen Buntglasfenstern, die Farbigkeit aber stark zurückgenommen, so dass diese Fenster im Kirchenschiff kaum auffallen. Sie zeigen jeweils sechs goldenfarbige Tore des Himmlischen Jerusalem in Form schmaler, rechteckiger Blöcke.

Thomas Dörnte: 125 Jahre St. Maria-Harburg, Hamburg 1983.

Jan Petersen, Axel Lohr: Kirchenglasmalereien in Hamburg und Schleswig-Holstein, Kiel 2023.