Adolf Valentin Saile (1905-1994): Chorfenster der Ottiliakirche in Hofen (1965)

Hofen ist nicht allein ein Stadtteil von Stuttgart, sondern es gibt in ganz Deutschland Dörfer, Gemeinden und Ortsteile mit diesem Namen, der im Kern andeutet, dass sich am Ort ein Bauernhof, ein Gehöft, befindet oder befand. Dasjenige Hofen bei Bönnigheim ist noch heute von der Landwirtschaft geprägt; das bedeutendste Kunstwerk ist ein Buntglasfenster in der evangelischen Kirche des Ortes. Diese, benannt nach der heiligen Märtyrerin Odilia, stammt im Kern aus dem 13. Jahrhundert.

Ab 1959 wurde die Kirche umfassend nach dem Prinzip der Purifizierung umgestaltet: 1. Spuren aus dem Mittelalter waren geschätzt, Kunst der späteren Zeit wurde als wertlos betrachtet; 2. über Generationen gewachsene Vielfalt wurde abgelehnt, das Ideal war ein stilistisch einheitliches Erscheinungsbild.

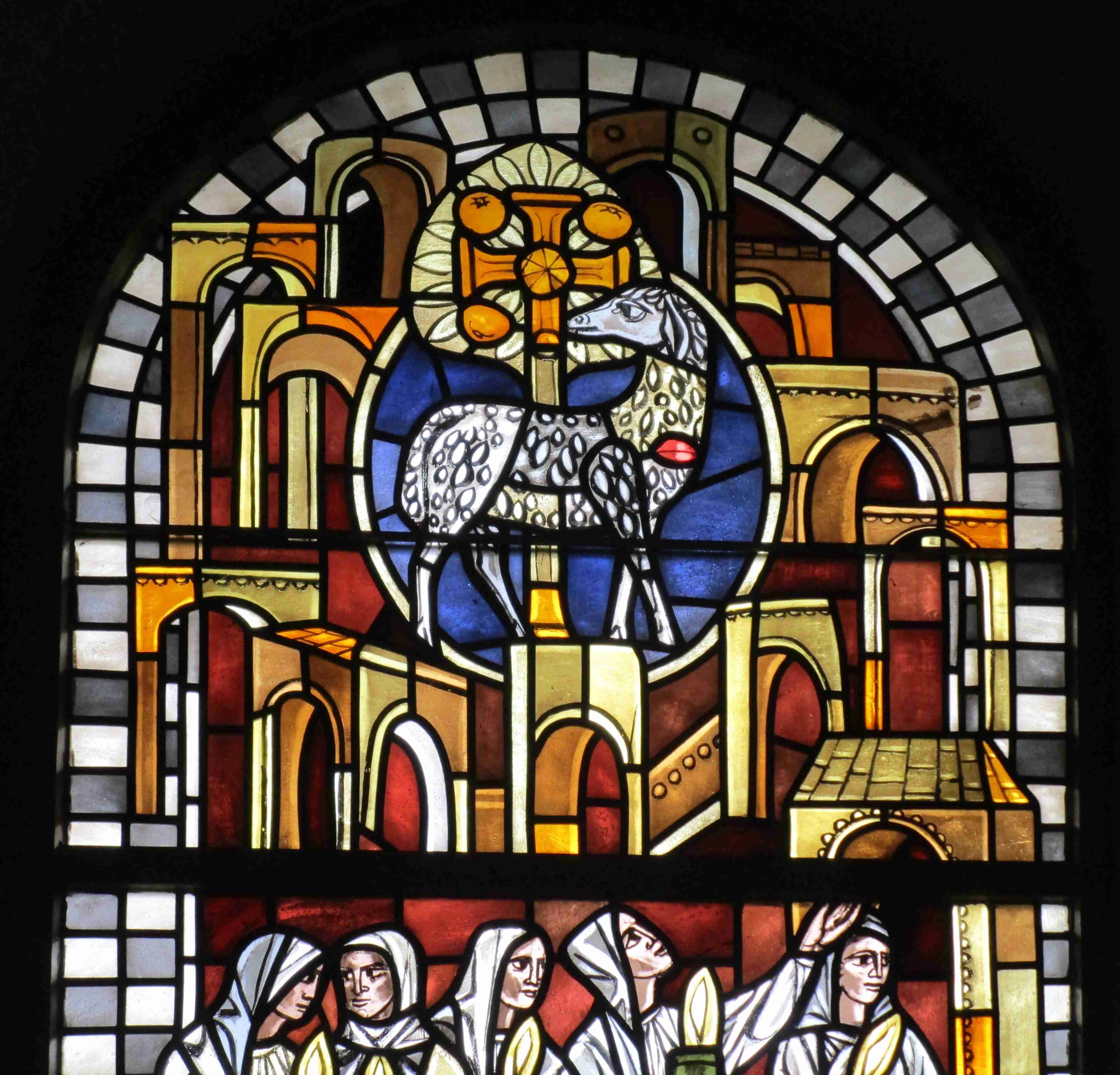

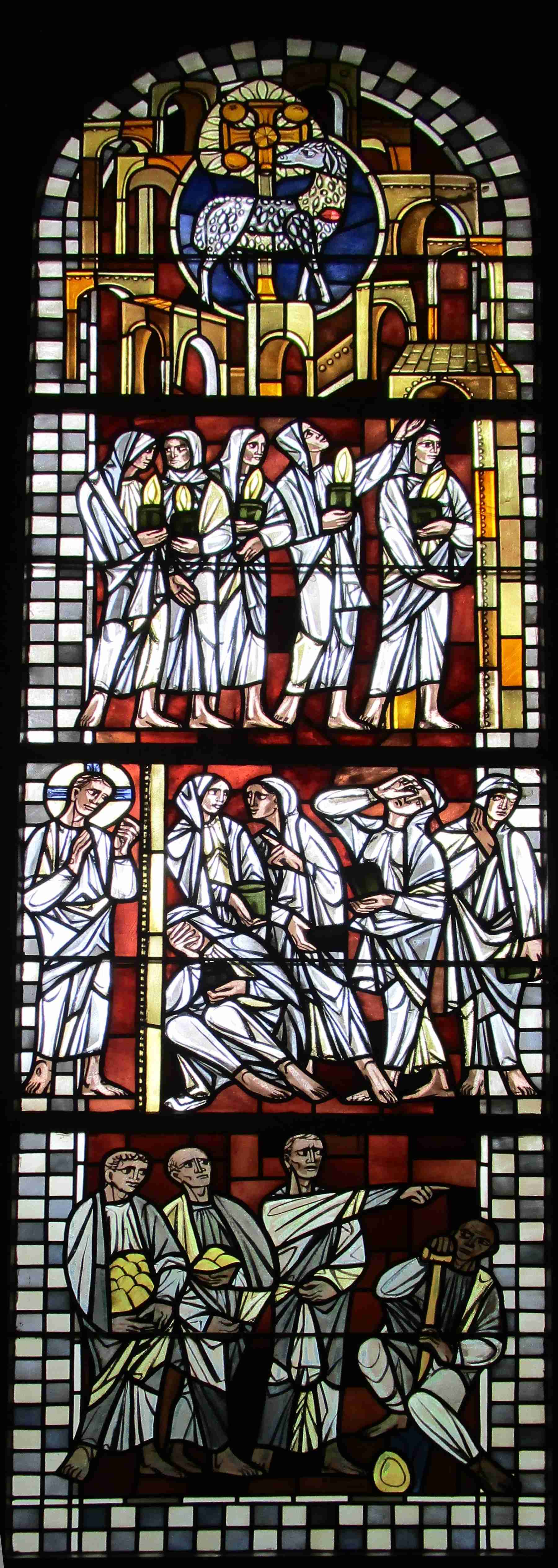

Diesen Prinzipien wurde auch die Ottiliakirche unterzogen. Dabei wurden mittelalterliche Fresken freigelegt. Nachdem der Glasmaler Adolf Valentin Saile (1905-1994) mit dem neuen Glasfenster beauftragt war, konnte er die Freilegung der Wandmalerei unmittelbar miterleben, als er bei zwei Besuchen Maße aufnahm und Entwürfe vorstellte. Saile musste mitbekommen haben, dass die Kirche einst ein mittelalterliches Weltgericht hatte, von dem sich jedoch auch nach der Freilegung nur Fragmente erhalten hatten. In unmittelbarer Nähe des mittelalterlichen Himmlischen Jerusalems dieses jetzt freigelegten Freskos hat Saile seine eigene, moderne Interpretation der Gottesstadt gesetzt. 1965 wurde das Fenster in der eigenen Manufaktur des Künstlers in Stuttgart gegossen und in Hofen eingebaut. Als einziges Buntglasfenster des Chorbereiches dominiert es künstlerisch wie auch visuell den gesamten Raum; schon beim Betreten der Kirche fällt der Blick sogleich auf die Glasmalereien. Thema sind die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen, ein biblisches Thema, welches in der Kunst des 20. Jahrhunderts öfters mit dem Himmlischen Jerusalem in Beziehung gesetzt wurde, von Saile übrigens schon Jahre zuvor in der Kirche zu Gammertingen.

In Hofen setzte der Künstler das Lamm vor ein stehendes Kreuz. Dieses Kreuz ist auch gleichzeitig ein Lebensbaum mit vier Ästen, zwischen denen vier goldene Früchte gesetzt sind – ein Einfall, den man so schnell nicht woanders finden wird. Originell ist auch, dass das Tor, dem die fünf törichten Jungfrauen zustreben, zur Himmelspforte wird – es stellt eine Verbindung her zwischen dem irdischen und himmlischen Bereich. Die eigentlichen Tore sind in Dreiergruppen zusammengefügt, sie sind ineinander und übereinander versetzt aufgestellt, manche stehen auch quer. Gelegentlich sieht man durch die Toröffnung den Pfeiler eines anderen Tores – die Objekte stehen also offen. Stadtmauer ist an zwei Stellen angedeutet, spielt aber kompositorisch keine Rolle; die polygonale Stadtstruktur entsteht aus den Toren. Durch die schmalen Pfeiler entsteht ein filigraner Eindruck, die Tore scheinen das Lamm frei im Raum schwebend zu umkreisen, an manchen Stellen ragen sie sogar in das geometrische Schachbrettmuster in den Rand hinein.

Dieter Gerlinger: Die Otiliakirche zu Hofen, in: Ganerbenblätter, 5, 1982, S. 15-20.

Ehrenfried Kluckert, Axel Zimmermann (Bearb.): Adolf V. Saile, Filderstadt 1985.

Heinz Rall: Historische Kirchen im Zabergäu und Umgebung, Stuttgart 2003.