Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010): Fenster aus St. Michael in Fürth (1967)

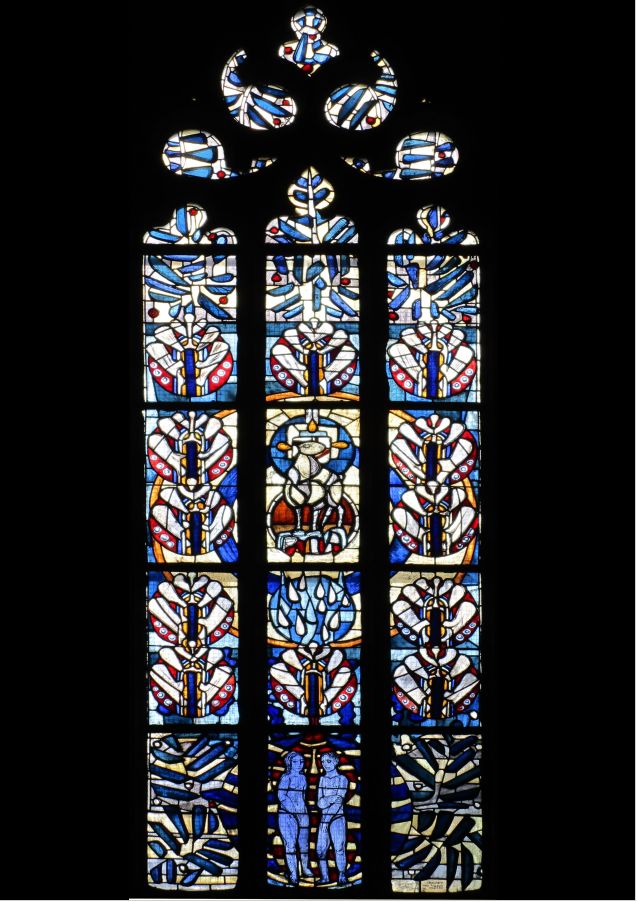

Ein überwiegend in blauen Farbtönen gehaltenes Glasfenster von Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010) findet sich in der evangelischen Kirche St. Michael in Fürth (Mittelfranken). Das datierte und signierte Fenster mit drei Bahnen, das im Jahre 1963 entworfen und erst 1967 eingebaut wurde, ist eine Stiftung von Johann Rössler. Es zeigt die zwölf Tore des Neuen Jerusalem, die sich um das mittige Gotteslamm gruppieren. Die geschwungenen Formen erinnern an die organischen Werke des Jugendstils, eine solche Arbeit war in den 1960er Jahren eher ungewöhnlich.

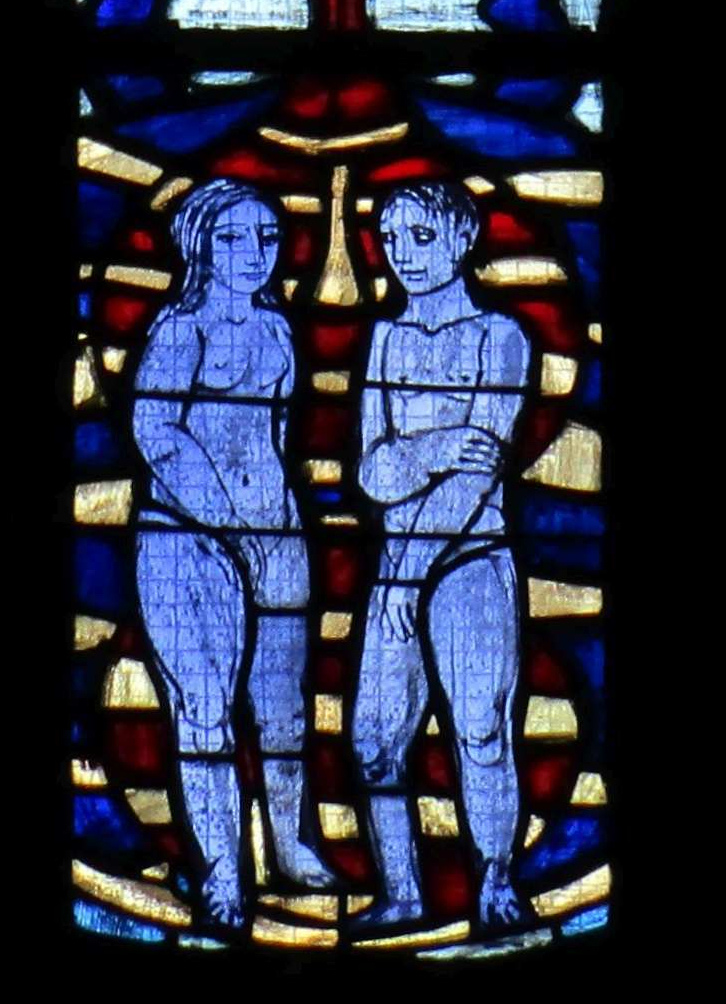

Das Fenster trägt in der Kirche den Namen „Gnadenfenster“. Jedes der zwölf blauen, rechteckigen Tore ist mit sechs weißen Perlen auf rotem Grund verziert. Unter dem Feld mit dem Lamm Gottes ist ein weiteres Feld, welches vielleicht den Lebensbaum zeigt, oder das Wasser des Lebens. Je nach Sichtweise sind Früchte oder Wassertropfen zu sehen. Ganz unten findet man eine männliche und weibliche Figur: Adam und Eva, die nun, nach dem Ende aller Zeiten, im Neuen Jerusalem aufgenommen sind.

Georg Stolz: Die evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Michael in Fürth, München 2007 (2).

Zum Künstler:

Hans Gottfried von Stockhausen wurde am 12. Mai 1920 in Trendelburg bei Kassel geboren, seine Vorfahren stammten aus einem traditionsreichen, über Europa verzweigten Adelsgeschlecht. Als Soldat kämpfte von Stockhausen als Infanterist an der Ostfront, unter anderem nahm er an der Belagerung um Stalingrad teil, geriet dann in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Freilassung studierte er von 1947 bis 1952 bei Rudolf Yelin (1902-1991) an der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste Glasmalerei und Mosaik. Nach seiner Ausbildung führte er sein eigenes Atelier auf Schloss Waldenburg. Im Laufe der Jahrzehnte entstanden hier über 500 Kirchenfenster, unter anderem:

1953/54: Evangelische Pfarrkirche St. Peter in Oberholzheim: Deckengemälde

1955-1957: St. Katharinen in Hamburg: drei Chorfenster

1957: Evangelische Kirche in Werkel bei Fritzlar: Christus der Weltenrichter

1957 und 1962: Eusebiuskirche in Wendlingen: Chorfenster

1958: Martinskirche in Kassel: fünf Chorfenster

1958: Evangelische Stiftskirche in Stuttgart

1958: Ulmer Münster: Freiheitsfenster

1960: Marienkirche in Flensburg: Chorfenster

1961: Evangelische Stadtkirche in Wolfhagen: drei Chorfenster

1962: Christianskirche in Hamburg-Ottensen: Turmfenster

1962-1966: Stiftskirche in Wetter: Chorfenster

1964: Stiftskirche in Tübingen: vier der Langhausfenster

1965: Christuskirche Marl-Drewer: 13 Fenster

1965: Evangelische Stadtkirche in Leonberg: Meditationsbilder auf den Orgeltüren der Chororgel

1965/66: Evangelische Stadtkirche in Ravensburg: die Chorfenster und das Westfenster des Mittelschiffs

1965: Evangelische Kirche St. Maria zur Wiese (Wiesenkirche) in Soest

1967/68: Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi in Dortmund: 22 Glasfenster

1968: Jakobikirche in Kiel: sechs Querschifffenster

1968: Christianskirche in Hamburg-Ottensen: Altarbild „Die Anbetung der Erlösten“ oder „Das Loblied der Erlösten“.